アメリカ留学座談会

はじめに

この記事は2024年10月23日に行われた,アメリカ留学参加者による座談会の記録です.彼ら3人は6月から9月にかけてThe Study Abroad Foundation (SAF)を通してカリフォルニア大学(University of California, UC)の2つの分校,ロサンゼルス(LA)とバークレー(Berkeley)に留学をしました.SAFとは,留学の出願や現地でのサポートを行う営利団体です.慶應理工とSAFが提携して開発して,彼らが利用したプログラムの詳細はこちらから確認できます.この留学プログラムの特徴は私費留学ですが,申請し,認められれば専門基礎科目や学科専門基礎科目,総合教育科目の単位として,現地で受けた科目が認定される1ことです.これにより,大学の学期中に留学をしても留年することなく卒業することが可能です.

さて,この記事の目的は留学を経験した彼らの体験談をもとに,次年度以降の留学を検討する人の背中を押すことにあります.実際に現地に赴いて,学び,様々なことを肌で感じ取った彼らの言葉を,できるだけ多くの後輩たちに伝えたいという思いからこの記事を発信しています.

参加者紹介

今回の座談会の参加者を紹介します.

S さん(留学経験者1)

物理情報工学科3年生でUCLAに8月から9月にかけて6週間留学していました.最近好きな食べものは牛タンとりんご飴です.

D さん(留学経験者2)

物理情報工学科3年生でUCLAに6月から8月まで8週間留学していました.コンビニに行って美味しそうなお菓子を見つけるのが得意です.今日(座談会当日)見つけたものは「のびーるチンアナゴぐみ」です.

M さん(留学経験者3)

物理情報工学科3年生でUC Berkeleyに6月から8月まで8週間留学していました.Berkeleyで広報のインスタを動かしていました.

青木 陽 (聞き手1)

物理情報工学科3年生で物情広報の中の人です.キャリーケースがエスカレーターの乗り口を通過する音に旅情を感じる人です.

Y (聞き手2)

物理情報工学科2年生で物情広報の中の人です.来年度のSAF留学を検討しています. なぜか今学期は2外と古典語の勉強に追われています.

座談会について

この座談会では大きく分けて,留学前,留学中,留学後の3つのことについて聞きました.

留学前

なぜアメリカ留学に行こうと思いましたか? いつから考えていましたか?

S: 私は帰国子女で,もう一度アメリカに戻って授業を受けたいという気持ちから,1年生のころからアメリカ留学を考えて調べていました.

M: アメリカの授業を受けてみたいという気持ちと,より厳しい環境で勉強してみたいと思ったことがきっかけです.加えて,僕はアメリカの大学院に出願することを考えていて,少しでもこの留学が役に立てばいいと思ったことから,2年生の春,物情に進学してから留学に行くことを考えました.

D: 私はMさんとは違って,もっと漠然とした思いで留学に行きました.1年生のころの総合教育科目の物性科学の授業で,当時担当だった伊藤公平先生2が授業中に留学のことを熱弁されたことから,留学に対して漠然と憧れを抱くようになりました.

なぜ短期プログラムを選びましたか?

S: 私は学生が自分で頑張れば,日本の授業はとても質が高いと思います.そんな慶應の,特に物情の授業を一通り受けたいと思っていたので,夏休みだけでいけて留年しなくて済むこのプログラムで留学に行きました.私は教職課程を履修していて,4年生で教育実習に行くためには,3年生として通年で取らなければいけない科目があったことも,短期の留学にした理由です.

M: 母語の日本語でも教育を受けたいと思っていたのでこの留学プログラムを利用しました.

D: いきなり長期プログラムで留学することに抵抗感がありました.私は今まで留学をしたことがなく,よく,留学には相性があると聞いていたので,最初は短期留学したいと思いました.

現地の授業言語は英語ですが,何か心配はありましたか?

S: 私は帰国子女だから英語力に不安はありませんでしたが,英語力というよりも,現地で出会う人とうまくやっていけるかが心配でした.

M: 帰国でない私は,どうしようもないと腹をくくっていました.

D: 最初は英語力に不安がありましたが,現地で授業を受けると,理系の科目の難易度の方が高かったです.

留学中

どの科目を履修しましたか? 授業時間はどのくらいでしたか?

S: 物理実験と心理学を履修しました.物理実験は170分の授業が週2コマ,心理学は125分の授業が週2コマありました.

M: 量子力学,解析力学,天文学の授業を履修しました.量子力学と解析力学は90分で,週4コマありました.一方,天文学は120分の授業が週4回行われました.また全ての授業で60分のディスカッションの時間が週2回設けられていました.天文学では授業とディスカッションに加えて,フィールドワークが授業期間中に3回実施されました.

D: 材料工学と信号処理の科目を履修しました.材料工学は120分授業が週3回,信号処理の授業は150分授業が週2回ありました.

ディスカッションとは何をするものですか?

S: 私にはディスカッションの時間はありませんでした.

D: 毎回やったことが違うので何とも言えませんが,例えば,1回前の授業で出された課題について,TAが解説をして学生同士で議論したり,授業内容に関連した簡単な実験をしました.

M: 量子力学と解析力学は補講のような感じでした.TAが問題を持ってきて,学生みんなで解きました.天文学では,フィールドワークとセットでグループを作ってレポートを書く時間でした.

授業ではどのようなこと学びましたか?

S: 物理実験は音波と回路の実験をしました.心理学では,神経科学と認知科学について勉強しました.

M: 量子力学はブラケット記法の導入から始まり,線型代数の復習をしたあと,様々なポテンシァルについて波動函数を議論しました.授業の後半ではほとんどスピンについて扱っていました.解析力学は角運動量を中心に,相対論まで議論しました.

D: 材料工学は,最初の2週間で物情の物性物理Iの授業の復習のようなことをしました.次に,鉄の相図について勉強したあと,最後に半導体と光ファイバについて勉強しました.

授業の特徴は何ですか?

S: 物理実験は日本の物情実験と異なり,グループでレポートを書きました.グループはUCLA生2人と留学生の私のグループでした.

M: 解析力学の課題で,MATLABでシミュレーションをする課題がでて,二重振り子のシミュレーションを実際にしました.

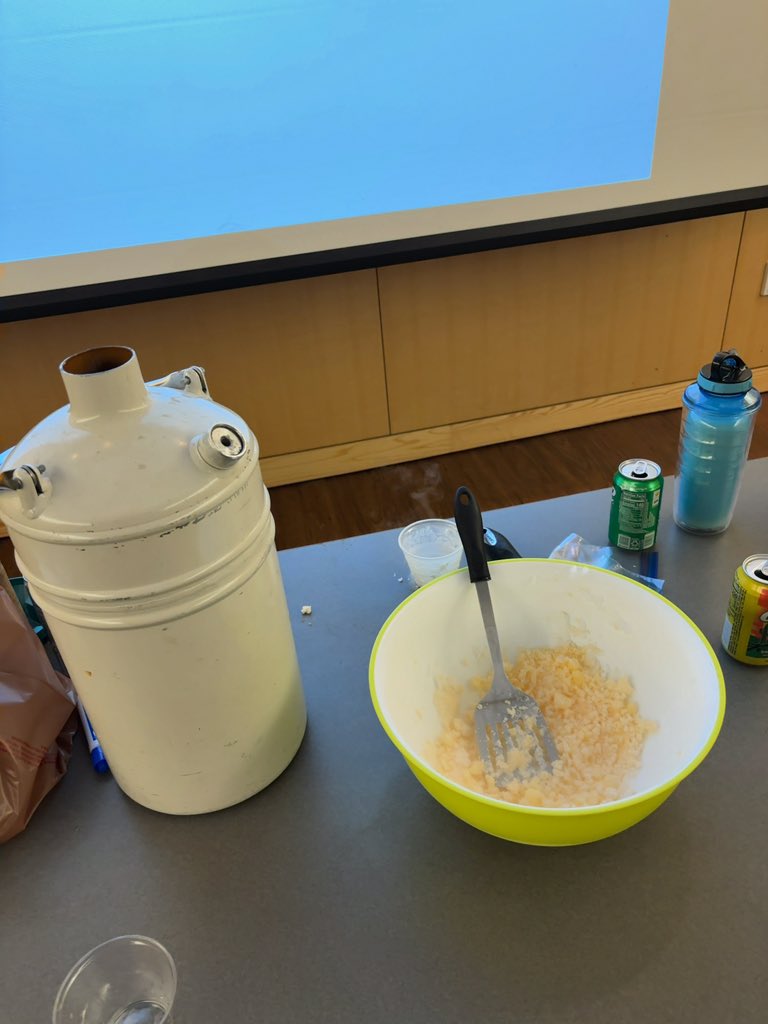

D: 授業中にアイスクリームを食べました.建前としては,物質を冷却したときの内部構造の違いについてアイスクリームを使って学ぶ,ということで,アイスクリームをゆっくり冷やしたときと急に冷やしたときを食べ比べましたが,実際は,現地が暑すぎて,教授がもうやってられないからアイス食べたかっただけみたいです.

特に物情の授業と何が違いますか?

S: 私が履日本で履修した物理情報工学実験と,アメリカで履修した物理実験を比べると日本の物理情報工学実験の方が丁寧に理論を学んで実験をするのに対して,アメリカの物理実験では理論は必要最低限のみで,それよりもPythonを使ってシミュレーションをすることに重きが置かれるということだと思います.また,グループでレポートを執筆するときに,グループのメンバーが誤りを恐れずアイデアをどんどん出していたことが印象的でした.

M: TAの存在感がBerkeleyの方が圧倒的に大きいと思います.これは,日本の授業のTAと違い,ディスカッションの時間を担当しているからだと思いますが,資料をきちんと準備して,教授がするのと同じような授業をしていました.また,特に物理専攻の現地の学生はとても熱意があるように感じました.例えば,授業の無い日曜日に連絡を取り合って集まり,ディスカッションの時間の対策をしたり,ディスカッションの時間でに毎回質問する固定メンバーができたりして,現地の学生の向学心を感じました.なお,英語がわからないときは式を書いて,「これ」と指さしてコミュニケーションを取っていました.

D: 僕も学生の授業に対するモチベーションが明らかに違うと思います.私が履修した授業のTAによれば,サマーセッションを履修している人は早期卒業を目指す人が多いそうです.彼らは早く卒業して,早く研究をしたいという動機があり,授業にかける熱量が大きいそうで,実際,現地の学生と話して実感しました.例えば,聞き逃したからもう一回言ってほしいなどの小さなことから,授業内容に関する質問まで,授業中にすぐ聞いている学生がいました.

現地で授業以外に体験したことはありますか?

S: 留学に出発する3週間ぐらい前にUCLAにいる先生にメールを送って,ラボで実験をさせていただきました.その先生は,脳と物理の研究をしている方で,実際に自分自身の手で実験を行う機会をいただきました.他にもスタンフォードやカルテックに見学に行きました.折角高いお金と,夏休みの貴重な時間を使って留学に行ったので,この機会を最大限使おうと思いました.おかげで,留学が終わった今は,アメリカの大学院に進学したいと思うようになりました.

M: 現地についてから,色々な研究室に見学に行きました.最初は留学に出発する前に,Berkeley出身の清水先生にお願いしていたお願いして,Berkeleyで研究をしている先生の研究室の見学に行きました.また,物情出身で交換留学経験者の小松さんが現地で研究をしていらしたので,コンタクトを取って研究室を見学させて頂きました.2つの研究室を見学して慣れたので,興味を持った研究室をさらに5つ見学に行きました.

留学後

留学を通して最も成長したと思うことは何ですか?

S: 私は2つの点で成長と感じます.1つめは,研究の面白さに気が付いたことです.実験など,うまくいかなかったことがたくさんあって苦労したけれど,研究が楽しいと思った経験や,自分が興味を持っている分野の研究室を見ることによって,早く大学で研究をしたいと思うようになりました.もう1つは,より積極的に行動できるようになったことです.恥を晒すぐらいの覚悟で色々な人にコンタクトをとったおかげで,いろいろなに参加することができました.これは,ものすごいお金と時間をかけてアメリカに行って,何か得て帰りたいという思いや,周りに自分を知る人がいないからこそ,人の目を気にすることなく,自分の興味のまま行動することが出来たと思います.

D: 自分で困ったときに解決する力が身についたと思います.私はBerkeleyに慶應からたくさん行くと思ったので,より自分を厳しい環境に置こうとUCLAに出願したのですが,アメリカには留学生が多くいるので,サポート体制が充実していることも成長の助けになりました.

M: いい意味での図々しさが身についたと思います.例えば現地の研究室を見学するときに,縁もゆかりもない外国人がメールを送ってきたら迷惑かな,と考えるのではなく,帰ってきたらラッキーぐらいの感覚でメールを送りました.結果として,9割ぐらいのメールで返信をいただき,現地でしかできない貴重な経験をすることが出来ました.

後輩に伝えたいことは何ですか?

S: 留学先で積極的に行動することをお勧めします.知らない土地の人も皆,優しく接してくれました.自分のやりたいことをやることが大事だと思います.

D: もちろん,何か目的やビジョンがあって留学に行くのもいいのですが,漠然とアメリカに行きたい,留学に行きたいという気持ちで行ってみてもいいと思います.私自身そのような気持ちで留学に行き,様々なことを学ぶことができました.少しでも行ってみたいという気持ちがあるのなら,是非行って,留学を体験した方がいいと思います.

M: この留学は語学留学ではないので,英語が出来るようにはなりません.しかし,新しい土地,新しい人間関係に自分を置いて,色々なことに挑戦できること,それ自体がこの留学に行く大きな理由となるでしょう.

違う大学に行ってみて,改めて気が付いた物情の強みは何ですか?

S: 先生との距離がとても近いことが物情の強みだと思います.授業に人情があふれていて,授業後に質問に行っても,誰も嫌な顔をすることなく質問に答えていただけるし,井上研のお茶会など,フレンドリーさのある先生がとても多いです.

D: 1つ目は物情で扱う学問がとても広範囲にわたることです.おかげで,自分の興味のある計測系や信号処理系の授業を履修しても,Mさんのようにゴリゴリの量子力学や解析力学の授業を履修しても,留年することなく留学に行けます.2つ目は,2年生で勉強したことを3年生で使ったりと,様々なことを体系的に学べることだと思います.例えば,2年秋後半の量子力学入門で学んだことを3年春前半の量子力学で勉強して,再び3年秋前半の応用量子物性で勉強したり,2年春の物理情報数学Bで勉強した行列の対角化を3年秋前半のモデリングと制御で勉強したりします.

M: その道のプロが各授業を担当していることで専門的な授業が展開されていることだと思います.物情では,3年秋前半で牧先生が担当している半導体工学のように,半導体は半導体専門の人が教えています.しかし,アメリカでは,学部の専門性は重視していないため,量子力学の授業はブラックホールの専門家が教えていましたが,量子力学と密接な関係がある物性理論の話は全く出てきませんでした.

補遺

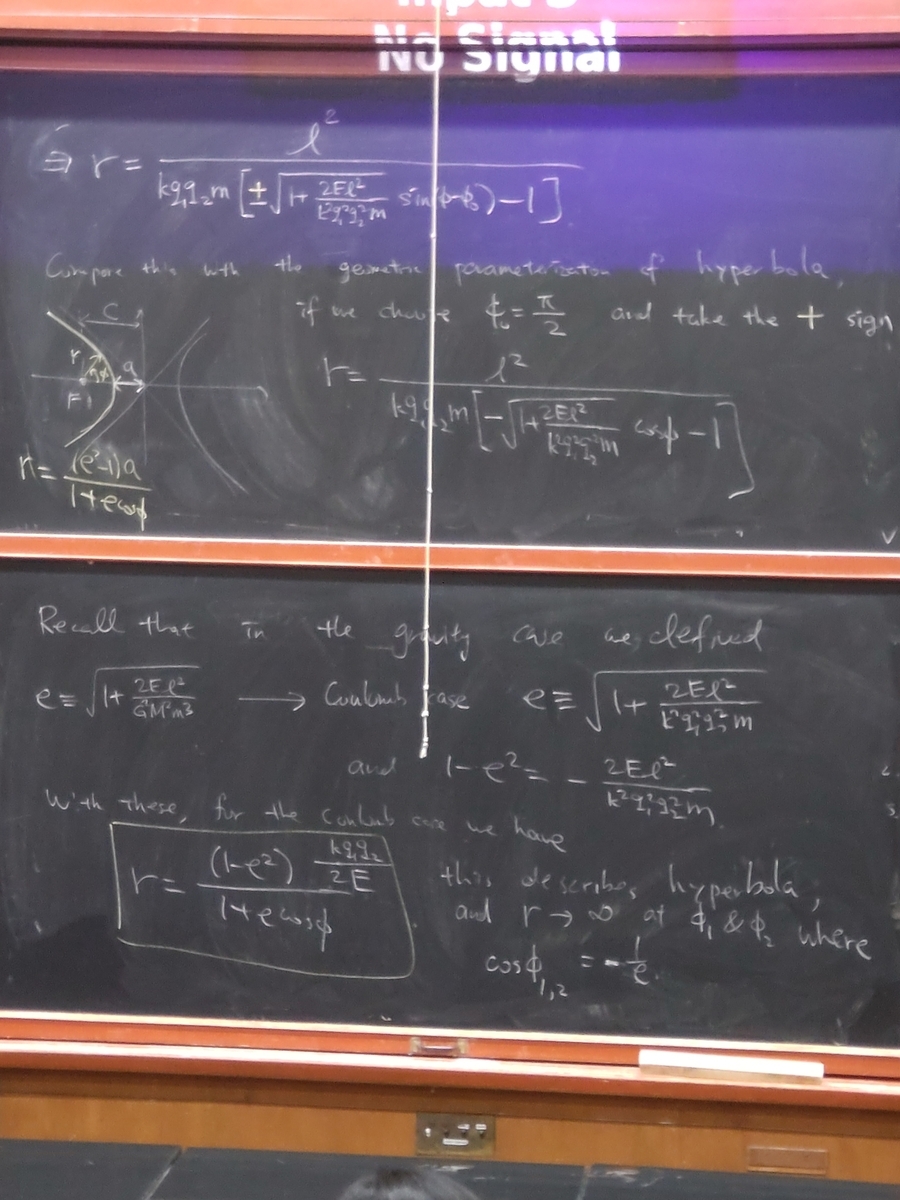

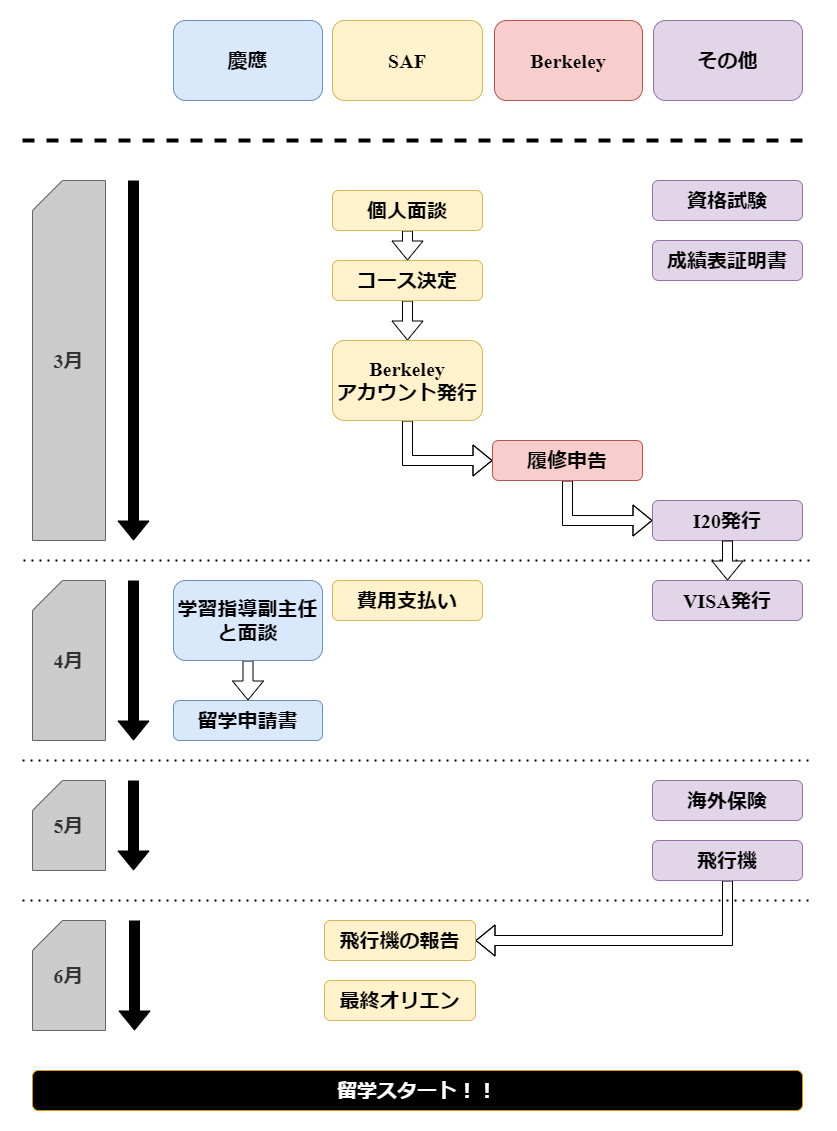

SAFで留学に行こうとおもったら

M さんは以下のようなスケジュールで準備を進めていました.

参加者にコンタクトを取りたいと思ったら

理工学部より,参加者の留学報告書が公開されています.keio.jp認証が必要です.

報告書内のメールアドレスにコンタクトを取ってください.